はないちもんめ禁止ってほんと?

子どもの頃よく遊んだのに…

でも、じつは見えないキズをあたえることもあるんです。

気づかずに遊ばせてると、人間関係に悪い影響が出るかもしれません。

そこで、今回ははないちもんめ禁止の理由・歌詞の意味・教育現場での対応について紹介します!

- 禁止の理由とは?

- 歌詞の意味と背景

- 現場での指導のコツ

はないちもんめ禁止とは何か

はないちもんめは、長く親しまれてきた子どもの遊びです。

けれど、最近では禁止する動きが広がっています。

その理由を知るには、まずどんな遊びなのかをふり返る必要があります。

まずは、この遊びの基本や時代との関わりから見ていきましょう。

昔からある遊び

はないちもんめは、子どもが列を作って遊ぶ伝承あそびの一つです。

長年にわたり、学校や地域で親しまれてきました。

この遊びが続いてきたのには、いくつかの理由があります。

- 道具を使わずに遊べる

- ルールがシンプルで覚えやすい

- 複数人で盛り上がれる

たとえば、運動場で2列に並んで手をつなぎます。

交互に歌をうたいながら、相手の列から1人を選び合う形式です。

名前を呼ばれた子は、選ばれたチームへ移動します。

勝ち負けよりも、選ばれる・選ばれないに注目が集まります。

この仕組みが、今の時代に合わなくなってきています。

今も記憶に残る遊びですが、時代の流れとともに見直しが必要です。

今なぜ禁止されるのか

はないちもんめが問題視されているのは、「仲間外れ」を生む点にあります。

遊びの中で、選ばれる・選ばれないという行動が続くからです。

その構造が、人間関係に悪い影響を与えるとの声が上がっています。

- 選ばれなかった子が傷つく

- 人気のない子が孤立する

- 遊びを通じて上下関係ができる

たとえば、いつも最後まで選ばれない子がいます。

すると、遊びが終わった後にもその子に距離を取る子が出てきます。

やがて「避けられる子」というレッテルがついてしまうこともあります。

教師や保育士が気づいた時には、すでに人間関係ができあがっています。

楽しいはずの遊びが、心を傷つける行動につながってしまうのです。

この問題を受けて、各地で遊びを禁止する動きが進んでいます。

教育現場での反応

教育現場では、はないちもんめを見直す動きが加速しています。

とくに、小学校や保育園での対応が目立っています。

その理由や背景には、いくつかのポイントがあります。

- 子どもの心理面への配慮

- トラブルを事前に防ぐ必要性

- 保護者からの苦情への対応

ある学校では、子どもが泣いてしまうことが続きました。

選ばれなかった子が、「自分はダメな子」と思ってしまったのです。

教員は「遊びだから仕方ない」と済ませることができませんでした。

こうしたケースが重なり、遊びのあり方を見直すきっかけとなりました。

現場の声が、遊びのルールや内容の見直しへつながっています。

今の子には合わないって、やっぱりあるんですね。

はないちもんめが禁止される3つの理由

はないちもんめが禁止される背景には、深い理由があります。

表面的な遊びの内容だけではなく、内面に与える影響が大きいためです。

特に注目されているのは、次のような3つの点です。

それぞれの理由を、順番に見ていきましょう。

無意識にいじめの構図を作る

はないちもんめは、遊びの中で自然と人を選別してしまいます。

その結果、いじめのような空気をつくってしまうのです。

子どもたちは悪気がなくても、選ばれない子は傷ついてしまいます。

- 毎回同じ子が選ばれない

- チームに入りたくない子が選ばれる

- 声の大きい子が選びを主導する

たとえば、ある学級で何度も遊びが行われました。

毎回同じ子が「いらない」とされる側になってしまいました。

その子は次第に休み時間を一人で過ごすようになりました。

表立ったいじめはなくても、遊びが孤立の原因になったのです。

子どもの遊びには、大人が気づかない影の側面があると分かります。

小さな違和感が、大きな問題へと育ってしまうのです。

まずは、日常の遊びが与える影響に目を向けることが大切です。

心の傷が残る可能性がある

はないちもんめのような遊びは、心に傷を残すこともあります。

とくに自己肯定感が低い子ほど、深く傷つく傾向があります。

自分は選ばれない存在だという思いが、強く残ってしまうのです。

- 人前に出るのが怖くなる

- 友達との関係がぎこちなくなる

- 誰にも話せずに一人で抱えこむ

ある小学生が、何度も「負け側」で選ばれていました。

家に帰っても、親に理由を言えず泣いていたそうです。

先生に相談する勇気も出ず、毎日が不安になっていきました。

やがてその子は登校しぶりを起こし、学校に行けなくなりました。

単なる遊びのつもりでも、子どもの心には重く残ることがあります。

遊びの意味を、大人がもう一度見直す必要があります。

教育方針とのズレ

今の教育方針では、「全員が安心できる場」が求められています。

しかし、はないちもんめはその理念と矛盾する点があります。

選ぶ・選ばれるという構造は、「みんなで楽しむ」から外れるためです。

- 非対称の関係を生む

- 選ぶ側と選ばれる側で立場が分かれる

- 勝ち負けで終わるため一体感が薄れる

教育現場では、協力や共感を育てる活動が重視されています。

たとえば、みんなで課題を解決するグループワークなどです。

そうした流れの中で、分断を生む遊びは見直されやすくなっています。

とくに小学校低学年では、遊びも教育の一部と見なされています。

安心して遊べる環境づくりが、学校全体で求められているのです。

時代が変わると、遊びの意味も変わるんですね。

それでも残したい遊びの良さとは

はないちもんめには、時代を超えて受け継がれてきた良さもあります。

禁止の動きがある一方で、価値を見直す声もあります。

どんな点が子どもたちの成長につながるのかを見てみましょう。

良さを守りながら、安全に楽しむ方法も探っていく必要があります。

身体とリズム感を育てる

はないちもんめは、全身を使って遊ぶことで自然に運動になります。

歌に合わせて動くことで、リズム感や表現力も育ちます。

遊びながら身体と感覚をバランスよく育てられるのが魅力です。

- 列を作ることで姿勢を整える

- 歩く・止まるを繰り返す運動

- 歌いながら手や足を同時に動かす

実際に幼稚園で行った際、子どもたちが楽しそうに体を動かしていました。

中には、「もっとやりたい!」と繰り返しリクエストする子もいました。

遊びながら運動できる点に、保育士も高い評価をしていました。

無理なく全身を使えるため、運動が苦手な子にも人気があるそうです。

こうした体験は、今後の体育や音楽にも良い影響を与えていきます。

楽しく動きながら、自然と身体が育つのは大きな魅力です。

伝統文化の継承になる

はないちもんめのような遊びは、日本の伝統文化でもあります。

地域や世代を超えて受け継がれてきた大切な文化の一つです。

こうした遊びをなくすことで、文化の断絶を生むおそれもあります。

- 昔の子どもの遊びを知る機会

- 祖父母世代と話すきっかけになる

- 歌詞に昔の言葉や風習が残る

ある小学校では、地域の高齢者と一緒に遊ぶ時間を作りました。

その中で、はないちもんめを一緒にする場面がありました。

「昔はこうして遊んだのよ」と笑いながら教えてくれるおばあちゃんの姿に

子どもたちは興味津々で、楽しそうに歌いながら参加していました。

こうした交流を通じて、地域と文化をつなぐ力があると感じられました。

過去から未来へ、遊びを通じて文化をつなげていくことも大切です。

コミュニケーションの練習になる

はないちもんめには、言葉のやり取りや交渉の場面があります。

そのやり取りが、コミュニケーションの力を育てるのです。

話す、聞く、伝えるなどの基本が遊びの中で自然に身につきます。

- 相手の意見を聞く

- 自分の考えを伝える

- 選ばれることに納得する

遊びの中で「誰にする?」と相談するシーンがあります。

子どもたちは、相手の意見を聞きながら自分の意見を出していきます。

ときには意見がぶつかり、調整する力も試されます。

こうした経験は、大人になる過程でも役立つ重要な力になります。

協調性や人間関係の基本を学ぶ場として、遊びの力は大きいです。

やり方しだいで、いい面もちゃんと生かせそうですね。

これからの子どもの遊びとの向き合い方

子どもの遊びは、単なる時間つぶしではありません。

心と体、そして社会性を育てる大切な学びの場です。

そのためには、大人が意識して関わることが必要です。

誰もが安心して遊べる環境づくりが、これからの課題です。

子どもの声をよく聞く

まず大切なのは、子ども自身の気持ちをしっかり聞くことです。

楽しめているか、無理していないかを確認することが基本です。

遊びを通じて、子どもが何を感じているかに目を向けましょう。

- 遊びの後に感想を聞く

- いやな思いをしていないか確認する

- 日常会話の中で気づく工夫をする

ある小学校では、帰りの会で遊びのふり返りを取り入れました。

「今日の遊び、どうだった?」という先生の問いに

子どもたちは「楽しかった」「もっとこうしたい」と自由に発言。

その中で「選ばれないと悲しい」とつぶやいた子の声を全員で受け止めました。

日々の中で気づき、見逃さずに声を聞くことが大人の役目です。

子どもの声には、私たちが見落としがちなヒントがたくさんあります。

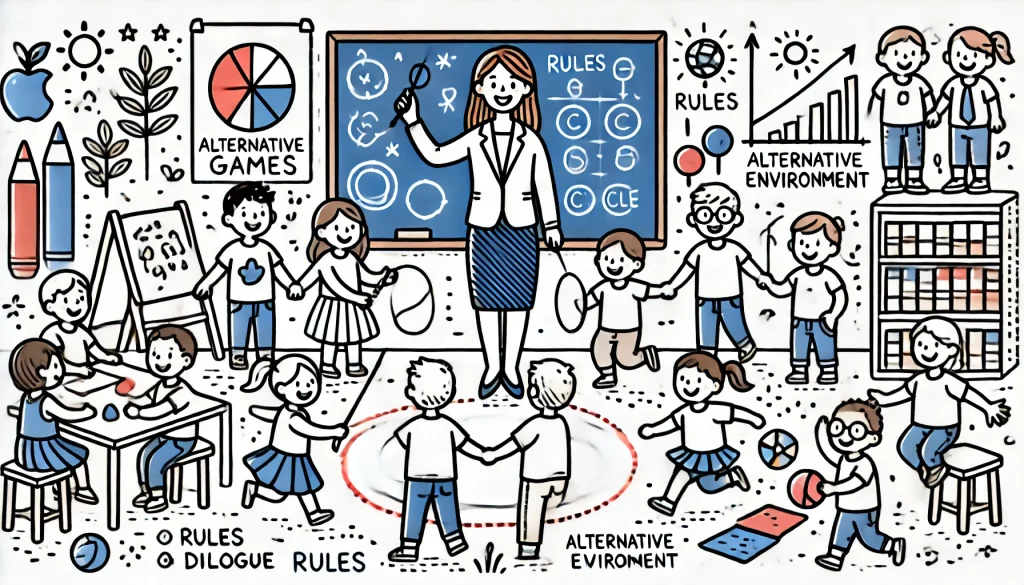

遊びのルールを見直す

はないちもんめのような伝承遊びも、ルール次第で安心に変わります。

選ばれる仕組みをやめたり、全員参加型にしたりする工夫が大切です。

現代の子どもたちに合わせた形へアップデートしていきましょう。

- 誰も排除しないルールに変更

- チームを固定せず毎回変える

- ゲーム性を加えて目的を変える

ある保育園では、選ぶ役をじゃんけんで決めるように変えました。

選ばれなかった子には、別の役割が与えられます。

役割を回して全員が主役になれるような工夫がされています。

すると、泣いていた子も笑顔で参加できるようになったのです。

小さなルール変更が、子どもたちの安心につながります。

保護者と学校の連携

子どもの遊びについては、保護者と教育現場が連携することが重要です。

どちらかが気づいたことを共有し、対話する場が求められます。

お互いの立場を理解しながら、協力して対応していきましょう。

- 定期的な懇談会を設ける

- 学校からの情報発信を丁寧に行う

- 保護者の気づきを積極的に受け取る

ある小学校では、遊びの見直しを保護者と話し合う機会を設けました。

「禁止して終わりではなく、もっとよい形に」という意見が多く出ました。

その後、地域ぐるみで「新しい遊びルール」を考えるワークショップを実施。

保護者と先生が一緒に話すことで、子どもへの理解が深まりました。

子どもにとって、安心できる環境は大人の協力でつくれます。

子どもまかせじゃなく、大人も一緒に変えていくことが大事ですね。

まとめ はないちもんめ禁止の理由とは?

今回は、はないちもんめ禁止の背景と教育現場での対応について解説しました。

- 仲間外れの原因になる

- 歌詞に対立構造がある

- 教育現場でも議論がある

子どものころから親しまれてきた「はないちもんめ」ですが、近年では禁止とされる場面がふえています。この記事では、その理由や歌詞にひそむ背景、さらに教育現場での対応や代替案まで、具体的に紹介しました。

歌の中にある「対立の構図」や「仲間はずれのしくみ」が、現代の価値観や子どもの心にどう影響するかを知ることが大切です。記事を通して、保育や教育の視点から考えるヒントを提供しました。

昔の遊びにも、今の視点で見直すべき点があるんだと感じましたね

今の子どもたちに合ったあそび方を、安心して選べるように見直してみてください。

コメント